走遍中国——中国文促会美术家写生创作行动走进新疆专题研讨会纪实

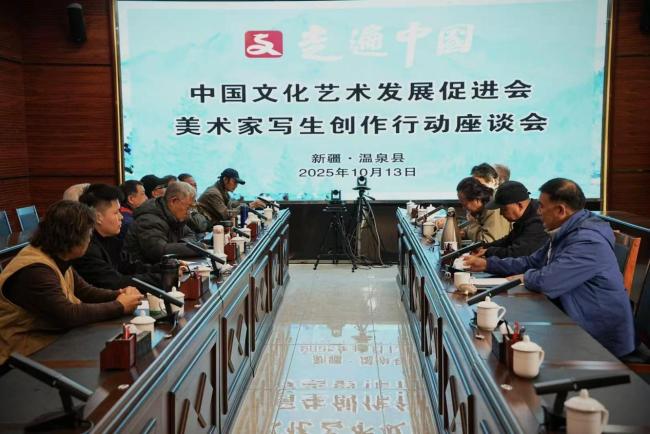

专题研讨会现场

10月13日下午,由中国文化艺术发展促进会主办,大唐鹿野苑·国际森林度假区、北京国亭文化控股股份有限公司承办,数字电视书画频道协办,中国文学艺术基金会、中央广播电视总台社教节目中心支持的“走遍中国——中国文化艺术发展促进会美术家写生创作行动”第二阶段活动新疆段持续深入进行中,其专题研讨会在新疆博尔塔拉蒙古族自治州温泉县圣泉湾·万信至格酒店会议室隆重举行。中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳、“走遍中国”行动执行委员会主任张江舟,以及著名艺术家韩硕、刘健、老圃、马海方、陈钰铭、任惠中、陈琪、李伟、许俊、刘建、殷会利齐聚一堂。中国文促会监事长杜伟、秘书长赵长海也共同参与了研讨。研讨会由张江舟主持。

本次研讨会的主题紧密围绕“写生与创作”的核心关系及一系列衍生学术议题展开。与会艺术家们旨在深入探讨在当代艺术语境下,写生实践过程中面临的难点与挑战,例如如何超越客观物象的简单描摹,实现主观精神的有效表达;如何在纷繁的现场感受与图像泛滥的时代,保持艺术创作的鲜活度与独特性;以及如何将写生获得的直接经验,成功转化为具有时代精神与个人风格的深度创作。通过对这些关键问题的思辨与交流,汇聚集体智慧,以期推动“走遍中国”项目在后续行程中更富成效地开展,助力艺术家们攀登艺术高峰。

艺术家发言纪要

杨晓阳发言

杨晓阳对“走遍中国”写生创作行动进行了阶段性总结,并提出了具有前瞻性的五点思考:

第一,从组织层面肯定了写生行动取得的阶段性成果。经过两个月跨越六省的持续写生,项目的基本运作模式已趋于成熟,形成了系统化的组织机制。更值得肯定的是,参与艺术家整体创作质量呈现上升趋势。

第二,在肯定成绩的同时,他清醒地指出了当前创作与理想目标之间的差距。认为现有作品尚未完全进入预设的学术境界,尤其在人工智能时代带来的深刻变革面前,如Deepseek等AI工具以超强算力整合人类艺术史上的所有成果,艺术创作面临着前所未有的挑战。他提出,传统的创新模式是自然演进的产物,而在新时代背景下,我们需要进行主动思考和系统性建构来推动艺术语言的革新。

第三,他对写生的本质进行了重新定义。强调如果写生不赋予新的时代内涵,就将失去其当代意义。真正的写生应当超越物象表面,直指对象的生命本质和精神内核。他创造性地提出“写生即创作、写生即写意、写生即试错、写生即颠覆破坏”的理念,主张写生过程应包含颠覆性的探索精神,勇于打破既定框架,甚至不惜"归零"重启,唯有如此才能实现真正的创新突破。

第四,针对创作现状,他尖锐地指出艺术家们必须下决心突破千篇一律的窠臼。艺术家要敢于在写生中进行观念和方法的“破坏”,这种破坏不是盲目的否定,而是为了更高层次的建构,是创新过程中必要的冒险。

第五,他对后续活动提出了更高要求。强调每一站都要实现新的思考和突破,不仅要建立多样化的创新思维机制,还要具备双重视野:纵向要与美术史对话,在传统脉络中寻找坐标;横向要具备国际视野,在世界艺术格局中探讨问题。这种立体化的要求,彰显了“走遍中国”写生行动的前瞻性和学术深度。

张江舟发言

张江舟系统阐述了此次写生创作行动的深层意义与时代使命。首先,他明确指出,这项行动超越了常规采风,是一项着眼于中国美术事业长远发展的战略性举措,旨在通过持续性学术实践,系统推动创作水平提升与后备人才培养。其次,他深刻阐释了活动的“四性(学术性、探索性、时代性与国际性)”定位:学术性要求带着研究课题深入生活,实现理论与实践的结合;探索性鼓励突破既定范式,勇于进行语言创新;时代性强调作品要反映当代精神风貌;国际性则要求具备全球视野与对话能力。再者,他特别强调要营造真诚对话的学术生态,认为这种基于艺术本体的思想碰撞是产出精品力作的重要保障。

韩硕发言

韩硕认为,艺术创作不应受年龄限制,每位艺术家都应保持对成就的执着追求。他强调本次写生活动具有独特学术高度,指出艺术创作的核心在于感染力。他以叼羊场景为例,说明现场感受远胜于照片参考,主张艺术家应当通过个性语言将对象升华为具有感染力的艺术形象,这正是写生创作的价值所在。

刘健发言

刘健在发言中深入阐释了“走遍中国”行动的文化内涵与艺术追求。他首先引用苏轼“一年好景君须记,正是橙黄橘绿时”的审美情怀,指出艺术家应当以开放包容的心态感受新疆四季各异的美景与多元文化。随后,他特别强调了新疆生产建设兵团作为新中国农垦戍边制度创新的独特价值,认为兵团精神与屯垦文化是值得艺术家深入挖掘的重要题材。在艺术创作层面,刘健提出要在继承传统的基础上勇于探索个性化表达,既要保持不同地域画风的艺术鲜活特质,又要通过写生交流促进艺术风格的融合创新发展。

老圃发言

老圃畅谈了他从甘肃到新疆一路而来的强烈视觉与心灵冲击。他表示,西北以及新疆山川的厚重感,迥异于日常所见的山水,呈现出一种难得的“狂野”形象。这种独特的自然风貌激发了强烈的创作欲望。他认为,每位艺术家都会基于自身经验与认知,在此找到独特的切入点与表达方式,这种差异化的感受与呈现正是写生的魅力所在。

陈钰铭发言

陈钰铭着重探讨了现场感受与艺术转化的问题。他以赛马、叼羊等激烈场景为例,指出摄影虽能记录瞬间,却难以复现身临其境时的那种震撼感与激情。他主张艺术创作应超越照片的局限,依靠记忆与感受的发酵,哪怕作品存在“不完整”或“缺点”,只要能传达出最初的感动便是成功。他强调写生行动应致力于解决创作中的真实问题,而不仅仅是完成写生任务。

任惠中发言

任惠中结合其常年深入各地写生的丰富经历,分享了艺术创作与生活体验的深刻联结。他坦言虽已多次到访西北地区,但每次都能获得“常看常新”的感悟。无论是颠簸路途中的见闻,还是与同行画家的交流,抑或是面对叼羊等独特场景时的震撼,这些鲜活的生活体验都深深滋养着他的创作。他强调,随着岁月积淀和修养提升,艺术家对同一事物的理解会不断深化,这种对生活的持续热爱与反复体悟,正是推动其艺术语言不断精进、笔墨形式持续创新的根本动力。

陈琪发言

陈琪总结此行三大特点:走进生活、拥抱生活、向生活求艺术。一是通过系统性考察西北历史博物馆与西北大美山川的写生认知,实现了对历史文脉与自然景观的深度融合;二是敦煌莫高窟、榆林窟、千佛洞与龟兹壁画艺术的启迪,对造型、线条、色彩观的当代转化;三是以东西方艺术家吴冠中、梵高为例,认识到写生本质是艺术创新的根本路径。他强调生活体验与历史积淀共同构筑了艺术创作的精神根基。

李伟发言

李伟描述了新疆独特景观带给他的挑战与兴奋。他认为,面对更具视觉冲击力的山川,如何运用并发展自身的绘画语言去表现,是对艺术家能力的考验。他完全赞同项目策划中所强调的学术性、探索性等要求,认为这提升了写生创作行动的学术含量。他表示将在后续创作中深入思考,力求使个人艺术向前迈进。

许俊发言

许俊分享了此次新疆之行的三点深刻思考:一是对文明历史的回顾与反思,通过博物馆考察思考当代艺术家的文化传承责任;二是如何在写生中对传统承接的探讨,以石鲁、李可染、傅抱石等大师为例,阐释如何在继承中创新发展;三是对时代与个人创作的思考,提出在人工智能时代,艺术家如何创作出兼具个性与品格、能经得起历史检验的作品。他表示这次写生考察对其未来创作将产生相应的影响。

刘建发言

刘建高度评价“走遍中国”写生创作行动的学术价值与组织规模。他表示,本次活动不仅有系统的学术规划和媒体跟踪报道,更通过座谈促进了深层次的艺术交流。他强调,这种持续的现场研讨与生活体验,既增长了艺术家的见识修养,也为最终创作成果奠定了坚实基础,相信此次活动必将取得丰硕成果。

殷会利发言

殷会利结合其在中央民族大学的学术背景,分享了深入民族地区写生的体会。他谈到对少数民族文化的深厚情感与热爱,认为新疆等地的风土人情为艺术创作提供了无限源泉与滋养。他强调以艺术作品展现各民族繁荣景象具有重要意义,并希望在本次写生中着力于人物画研究,深入捕捉人物的精神状态与生命活力,在艺术表现深度上寻求新的突破。

牛路军发言

牛路军分享了两点深刻体会:一是通过此次活动,对“四性”要求的理解提升了自身艺术站位,激发了寻找个人风格的思考;二是在写生中领悟到,表现西部山川不仅要描绘形态,更要传达其精神高度。他从老圃、韩硕等先生的创作中获得启发,认识到艺术需提炼生活本质,保持对现场的鲜活感受,此次经历为其注入了新的创作能量。

杜伟发言

杜伟作为兵团二代,从组织者与亲历者的双重视角分享了感受。他详细介绍了新疆生产建设兵团的概况与精神内涵,并建议未来的写生路线能更深入地走进兵团,体验其独特的风貌与文化。他表示,新疆地域辽阔,资源丰富,此次行程安排精心,文促会团队将全力做好服务保障,期待艺术家们能多画多创作,让“走遍中国”新疆站收获圆满成功。

赵长海发言

赵长海从三个角度分享了感受:作为组织服务者,他深感此次活动定位高、组织精、学术性强,文促会将以服务艺术家为核心,努力将活动办成精品;从市场角度观察,他相信此次高水平的学术行动将对当前艺术品市场产生积极而深远的影响;作为一名山水画爱好者,他本人也从写生考察与传统文化中获益良多,并分享了将国学思考融入绘画的体会。

专题研讨会现场

会议最后,杨晓阳、张江舟作总结发言。杨晓阳特别强调研讨会旨在营造自由思考、坦诚交流的学术氛围,鼓励艺术家保持自由思考,敞开心扉进行观点碰撞。他认为只有从艺术本体出发,让内心深处真实的声音得以交流互鉴,才能使本次写生创作行动产生真正有价值的成果。张江舟在总结中感谢了所有艺术家的精彩发言和真知灼见,以及中国文促会领导、团队和所有合作单位为此次活动付出的辛勤努力。他相信,通过这样高密度、高强度的思想碰撞与艺术实践,所有参与者都积蓄了充沛的创作能量,对“走遍中国”新疆站的写生创作成果以及对中国当代美术创作的推动充满期待。

整个研讨会在热烈、深入而富有建设性的气氛中圆满结束,为后续的写生创作活动奠定了坚实的学术基础,注入了蓬勃的活力。

(摄影:欧阳秋婷)