四十春秋 初衷不改 丝绸之路再启新章

四十春秋 初衷不改 丝绸之路再启新章

走遍中国·甘肃——中国文促会美术家写生创作行动走进甘肃张掖

由中国文化艺术发展促进会主办,大唐鹿野苑・国际森林度假区、北京国亭文化控股股份有限公司承办,数字电视书画频道协办,中国文学艺术基金会、中央广播电视总台社教节目中心支持的“走遍中国——中国文化艺术发展促进会美术家写生创作行动”第二阶段甘肃段行程持续深入。中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳、“走遍中国”项目执委会主任张江舟,携手陈钰铭、任惠中、张立柱、陈琪、程大利、尚可、老圃、马海方、李伟、巫卫东、牛路军等20余位著名艺术家共同参与,在张掖展开以“丝路骑行致敬”为主题的艺术实践活动。

骑行活动现场

车轮上的致敬:丝路精神的当代回响

10月3日清晨,一场特殊的骑行活动在张掖的晨曦中拉开帷幕。这场由当地接待方精心策划的骑行活动,旨在致敬中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳40年前那段传奇般的丝路骑行。1985年夏天,当时还是西安美术学院研究生的杨晓阳,因为对艺术的执着追求,萌生了“用双脚丈量丝绸之路”的念头。

骑行活动现场

“作为在西安长大的孩子,丝绸之路的起点就在我们身边,随处可见的文物遗迹都在诉说着历史。”杨晓阳回忆道。经过精心准备,他专门花费380元购买了一辆西安飞机制造厂生产的轻型自行车,“这辆车只有15斤重,有四个变档,骑起来很轻便,但因为太轻,转弯时容易摔跤,这一路上我可没少吃苦头。”

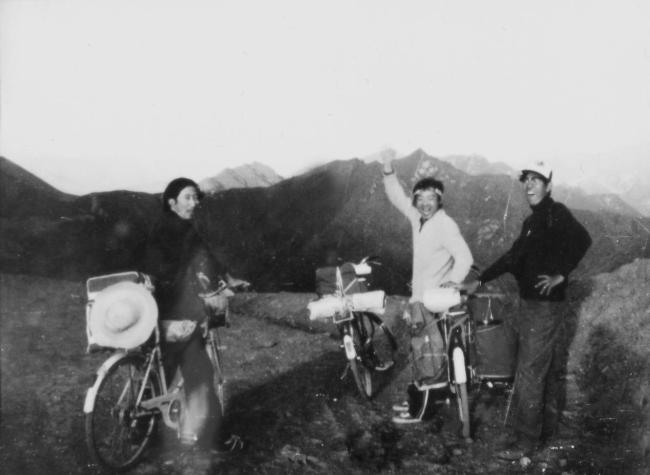

1985年杨晓阳与同学翻越青海达坂山合影

1985年杨晓阳与同学从西安到新疆骑行路上留影

从西安出发,途经宝鸡,进入甘肃后,骑行队伍开始面临真正的考验。“过了兰州,路越来越难走。到达河西走廊时,我们才真正体会到什么叫‘天高地远’。”杨晓阳深情地回忆道,“这一路上,我们白天骑行,晚上研究当地的历史地理。从西安到敦煌,我们不仅是在骑行,更是在上一堂生动的历史文化课。”

骑行活动采访现场

最艰难的旅程是从敦煌到新疆的路段。“从安西到星星峡再到哈密,我们三天两夜见不到一个人、一辆车。天地之间只有我们两个人和两辆自行车。”杨晓阳说,“那时候年轻,根本没想过害怕。只要有水,我们就能继续前行。”这段刻骨铭心的旅程,奠定了他此后40年艺术创作的精神底色。他一直致力于丝路题材的创作,将当年的所见所感、所思所悟,持续不断地倾注于画笔之下。在延续初心的同时,40年来他走遍了古丝绸之路的大部分国家,通过持续的研究、考察与创作实践,不断深化对丝路历史与文化的理解,更新其艺术表达的深度与广度。

丝路精神的传承与升华

作为当年骑行经历的见证者,艺术家李伟在采访中感慨道:“40年前,我曾在张掖接待过杨晓阳院长一行人。那时条件艰苦,他们皮肤黝黑、风尘仆仆,却目光坚定。这段经历塑造了晓阳院长对丝绸之路的独特理解,也影响了他后来的艺术创作道路。”

骑行活动采访现场

李伟补充说:“几十年来,杨晓阳院长始终将丝路精神贯穿于创作中,完成了多幅大型壁画与主题作品。今天,我们能与他一同骑行,既是对历史的回望,也是对‘深入生活、扎根人民’艺术理念的践行。”

一代艺术家的精神追寻

这次骑行不仅是对杨晓阳个人经历的致敬,更引发了一代艺术家对艺术之路的共鸣。参与骑行的艺术家们虽然来自不同画科领域、各有专长,但都有着相似的艺术追求历程。他们中的许多人,都曾在艺术道路上经历过艰苦探索的岁月,用双脚丈量过祖国的大地,用双手描绘过生活的本真。

骑行活动现场

这些艺术家们从青涩学子到成就斐然,变化的只是年龄和技艺,不变的是对艺术的赤诚之心。今天的骑行,让这群在各自领域取得成就的艺术家们,重新找回了年轻时的那份激情与热血。他们在丝绸之路上的每一次蹬踏,都在诉说着同一个主题:艺术之路从来不是坦途,唯有坚持不懈、勇于探索,才能抵达理想的彼岸。

以艺术续写丝路新篇章

杨晓阳在谈到这次重走丝绸之路的意义时表示:“这段骑行经历让我深刻认识到,丝绸之路不仅是地理概念,更是文明交往的象征。从长安到雅典,从历史到当代,它始终是取之不尽的创作源泉。2000多年来,中西文化通过丝绸之路相互影响、共同发展。在全球化背景下,我们更需要从丝路精神中汲取智慧。”

中国国家画院“丝绸之路美术创作工程”考察写生团考察西夏王陵

“这次‘走遍中国’行动来到甘肃,让我回想起40年前的点点滴滴。”杨晓阳动情地说,“我相信,通过这样的活动,不仅是在创作艺术作品,更是在传承一种精神,一种勇于探索、敢于实践的精神。这种精神将激励我们在艺术道路上不断前行。而今天的‘走遍中国’行动,正是将当年对丝绸之路的线性探索,拓展为对整个中国大地的立体全景式艺术追寻。”

骑行活动现场

此次活动通过骑行与写生相结合的方式,不仅拓展了艺术创作的维度,更以身体力行的实践深化了对丝路文化的理解。从对历史骑行的致敬到当代艺术的探索,写生团以学术为引领,以笔墨为媒介,将丝路精神与艺术创作深度融合。

在骑行中不仅为后续创作激发了灵感,为“走遍中国”行动注入了新的文化内涵,也将通过后续的展览、研究与传播,为中国当代美术的创作实践与理论思考提供宝贵资源。在丝路精神与艺术创新的双轮驱动下,此次行动再次证明:艺术的生命力,永远源于对历史的尊重、对生活的热爱与对文明的探索。正如杨晓阳所说:“丝绸之路是取之不尽用之不竭的创作源泉,我们这一代人要继续在这条道路上探索前行,用我们的作品讲述新时代的丝路故事。”

(摄影:张剑川)

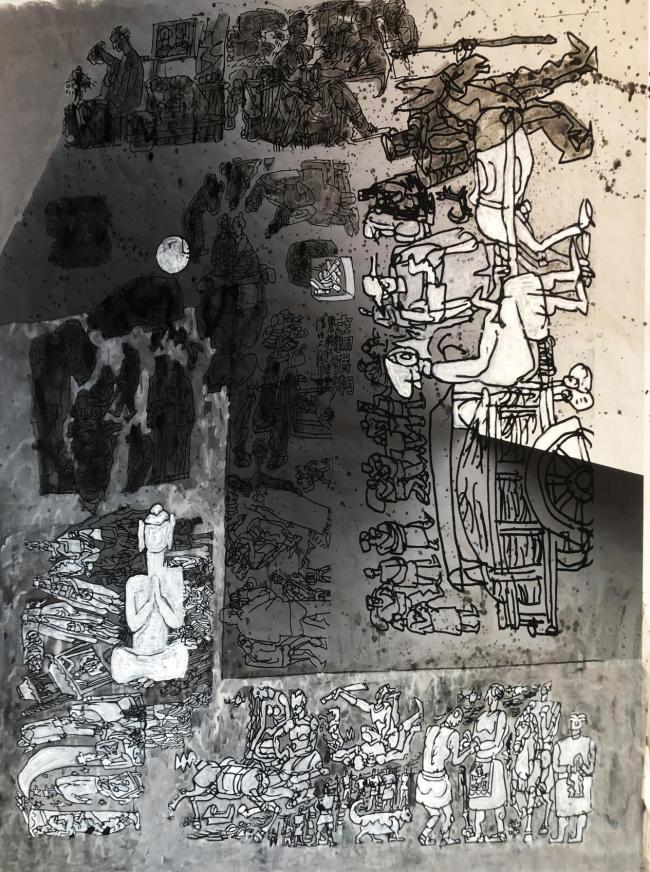

杨晓阳作品欣赏

杨晓阳《黄河的歌》270cm×200cm 1983年

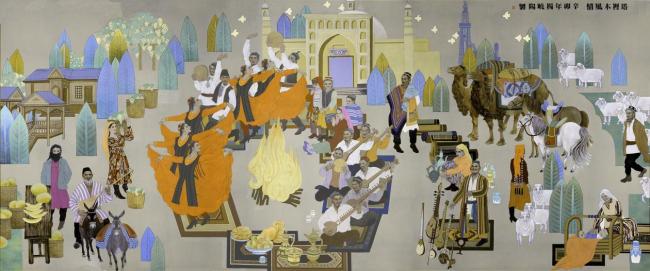

杨晓阳《塔里木风情》540cm×225cm 2011年

杨晓阳《丝路长安》600cm×238cm 2004年

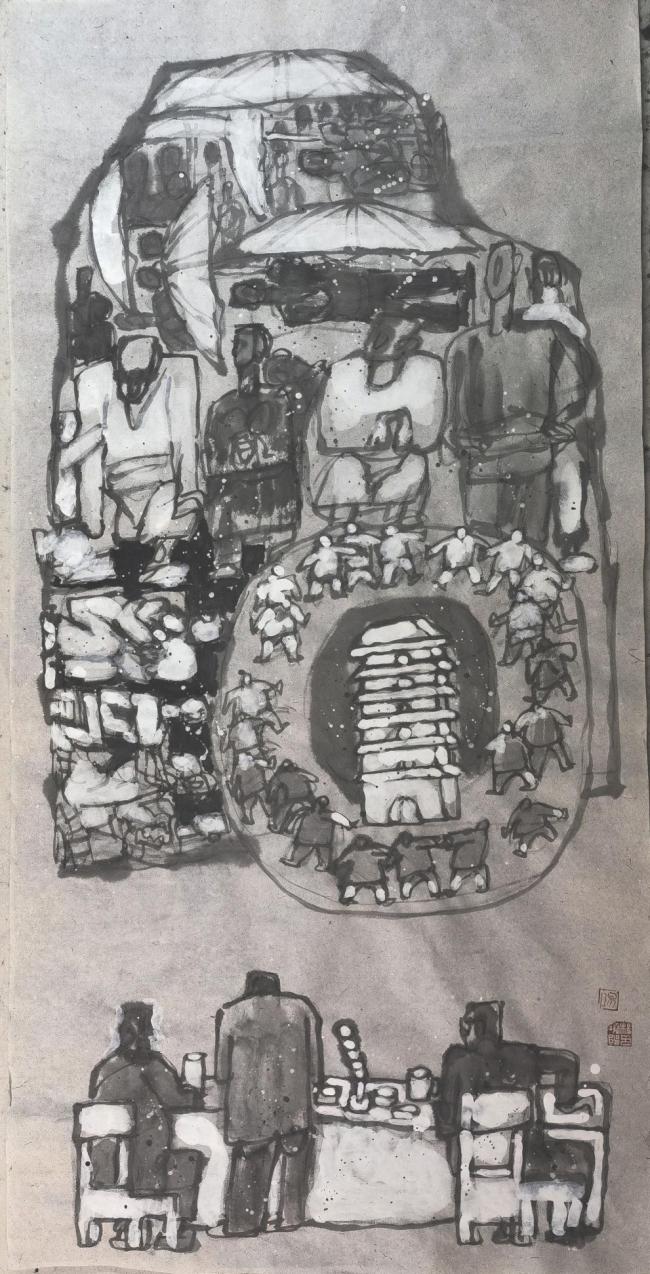

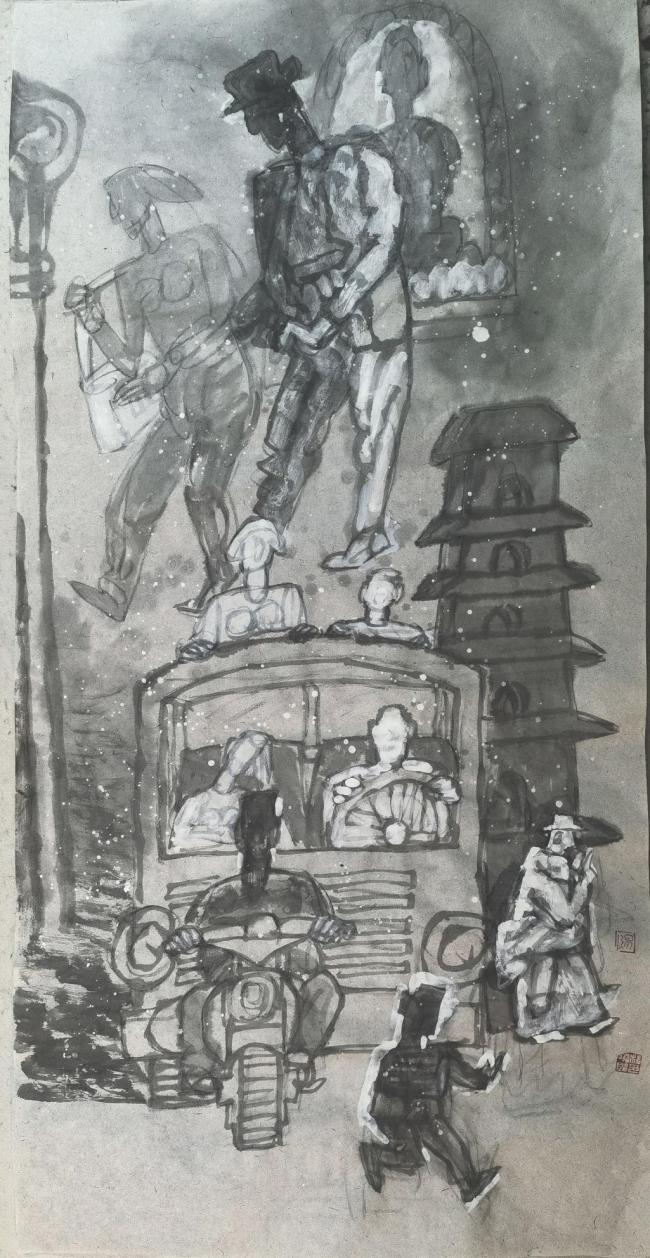

杨晓阳《丝路生活》68x136cm2022年

杨晓阳《丝路生活》68x136cm2022年

杨晓阳《丝路生活》68×68cm2022年

杨晓阳《丝绸之路》200cm×1000cm 2013年

杨晓阳《丝绸之路·陕北纪行》1000cm×208cm 2014年

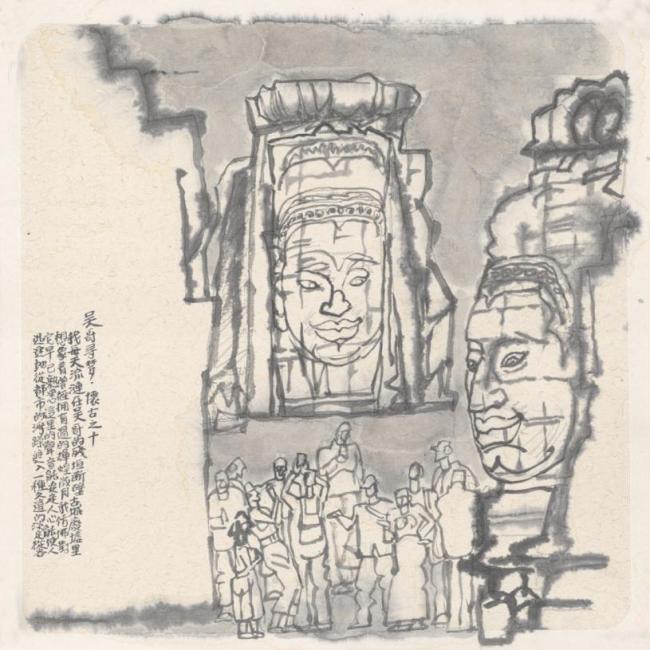

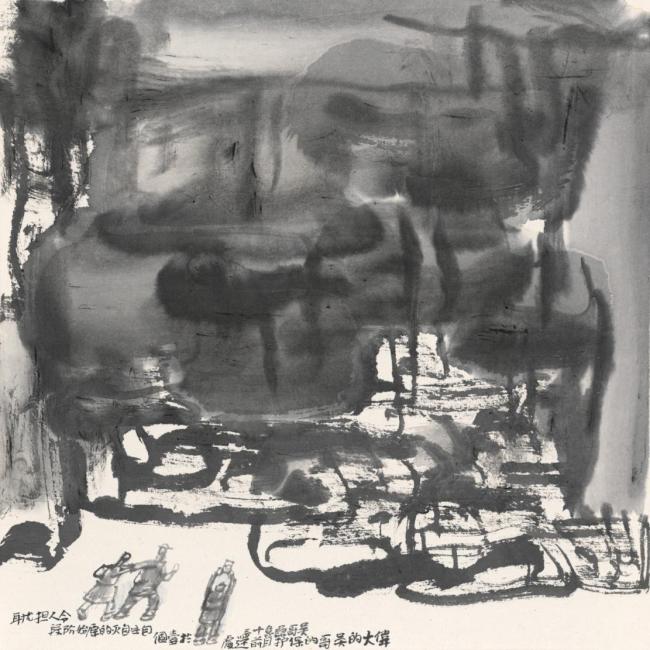

杨晓阳《吴哥怀古》68cm×68cm 2020年

杨晓阳《吴哥怀古》68cm×68cm 2020年

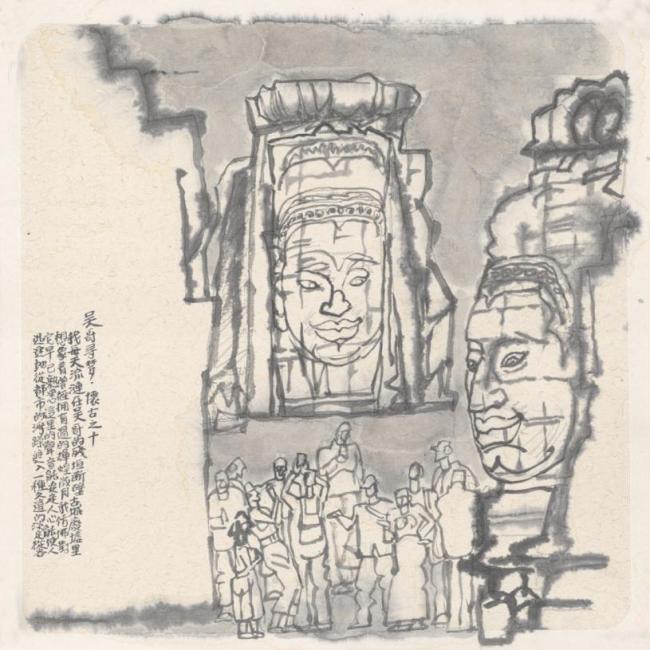

杨晓阳《吴哥写意》68cm×68cm 2020年

杨晓阳《吴哥写意》68cm×68cm 2020年

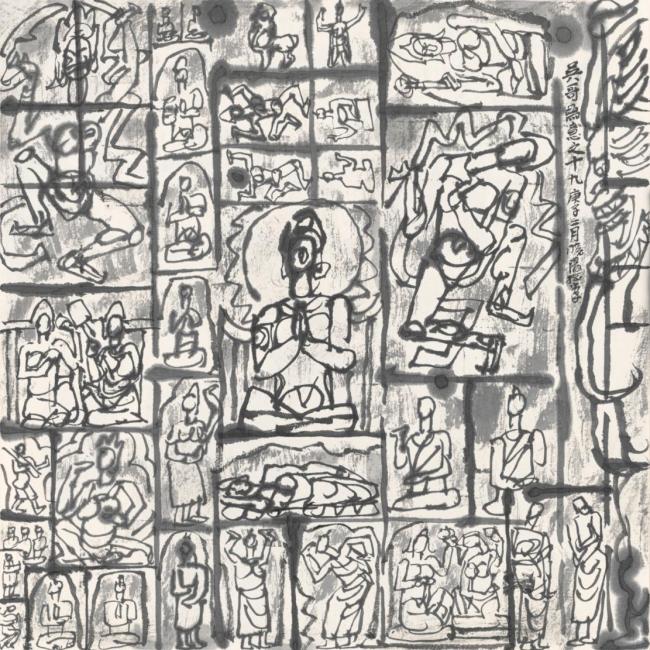

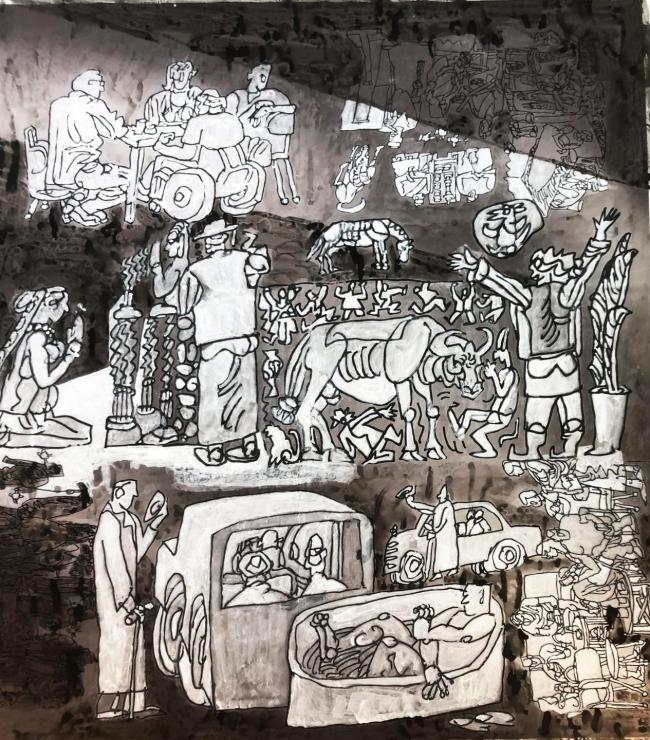

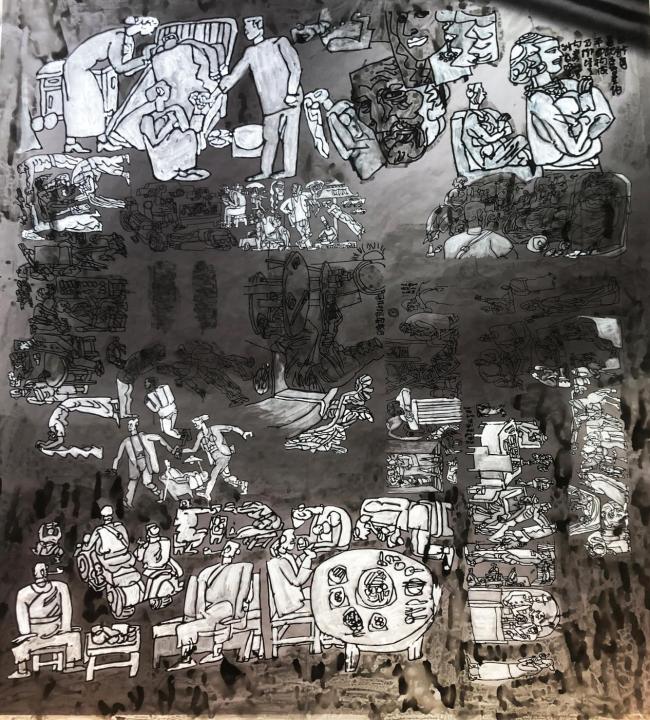

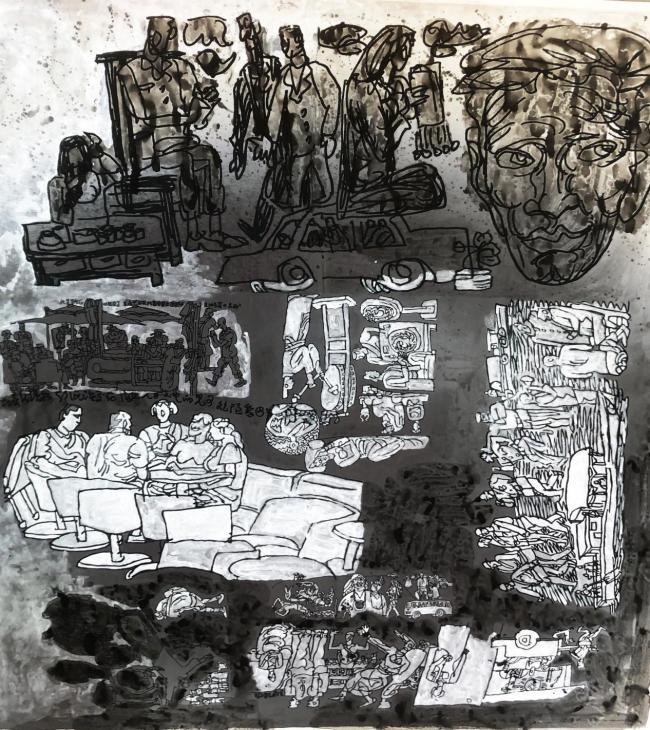

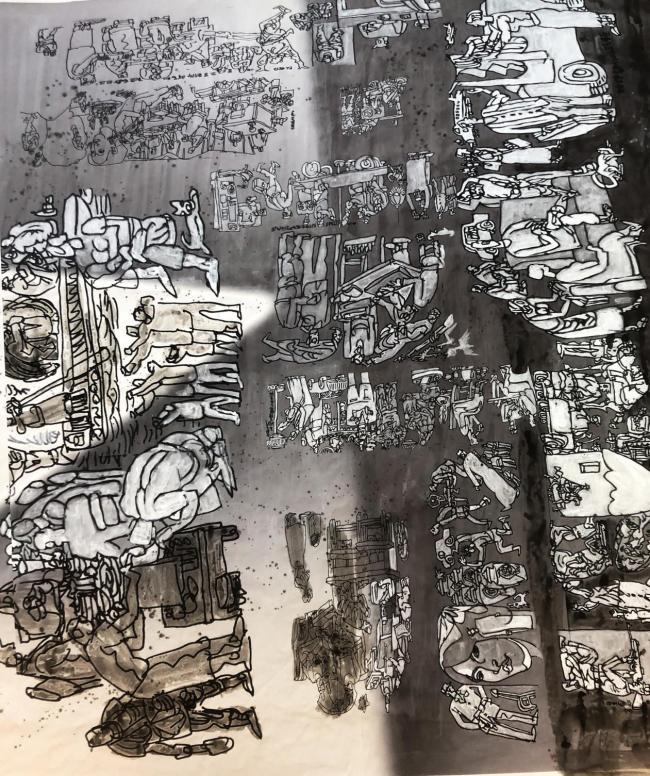

杨晓阳《人来人往》200cm×240cm 2025年

杨晓阳《人来人往》200cm×240cm 2025年

杨晓阳《人来人往》200cm×240cm 2025年

杨晓阳《人来人往》200cm×240cm 2025年

杨晓阳《人来人往》200cm×240cm 2025年

杨晓阳《丝绸之路》7200cm×370cm 1994年