走遍中国•宁夏|走进神奇宁夏 感受塞上大美——中国文促会美术家写生创作行动侧记

一次推动中国美术从“高原”到“高峰”历史进程的行动

“走遍中国”写生团在贺兰山下

9月21至28日,由中国文化艺术发展促进会主办,大唐鹿野苑·国际森林度假区、北京国亭文化控股股份有限公司承办,数字电视书画频道协办,中国文学艺术基金会、中央广播电视总台社教节目中心支持的“走遍中国——中国文化艺术发展促进会美术家写生创作行动”在宁夏展开,中国文促会主席杨晓阳、“走遍中国”行动执委会主任张江舟,著名艺术家崔晓东、老圃、马海方、陈琪共同参与了宁夏站为期8天的写生创作行动。在宁夏的8天写生、创作、采风活动中,艺术家走进贺兰山,感受“贺兰山阙,雄关屏障”的磅礴壮美;踏上古老而神秘的西夏陵区,倾听岁月的变迁与历史的沧桑;探访贺兰岩画,在石壁刻痕中揣摩古人心迹;走进农家小院,与回民朋友共话桑榆……神奇宁夏,拨动到访每位艺术家的心弦,绘就一幅幅抒情的画卷。

艺术家在贺兰山滚钟口采风

深入贺兰山感受磅礴壮美

巍峨的贺兰山连绵起伏200公里的山脉,犹如一道天然的屏障屹立在银川的西侧,是宁夏人民心中的“父亲山”,是银川平原的“守护神”。为了感受贺兰山不同的美,写生团多次走进贺兰山,或是阴雨朦胧,山川浑厚华滋;或是阳光明媚,山如画屏,磅礴巍峨;或是早晨,山间浮白云,层峦叠嶂;或是傍晚,绚丽晚霞勾画出贺兰山雄伟的脊梁。

杨晓阳、张江舟在贺兰山写生

马海方在滚钟口写生

崔晓东在贺兰山写生

陈琪在贺兰山写生

老圃在贺兰山写生

70余岁的中央美院教授崔晓东老师被贺兰山的壮美震撼,他用最质朴的笔触表达最深切感受,面对大山,一坐就是数小时,他说,在贺兰山的怀抱中,可以感受到一股的强大力量与无穷魅力。

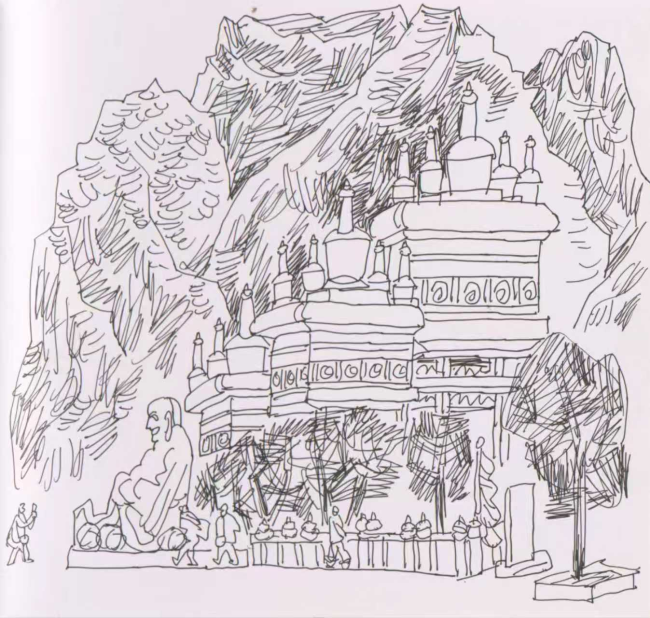

每一次走进贺兰山都是艺术家与大山的深情对话。在滚钟口,错落的宗教建筑与历史遗址,讲述着千年沧桑和历史变迁;在西长城脚下,艺术家们似乎感受到这里曾经的沙场狼烟;在红四连革命历史纪念碑前,仿佛听见革命先烈们吹响的嘹亮号角。

上海美术家协会原副主席陈琪感慨道,此次贺兰山之行,不仅是一次采风写生,更是一次心灵的洗礼。

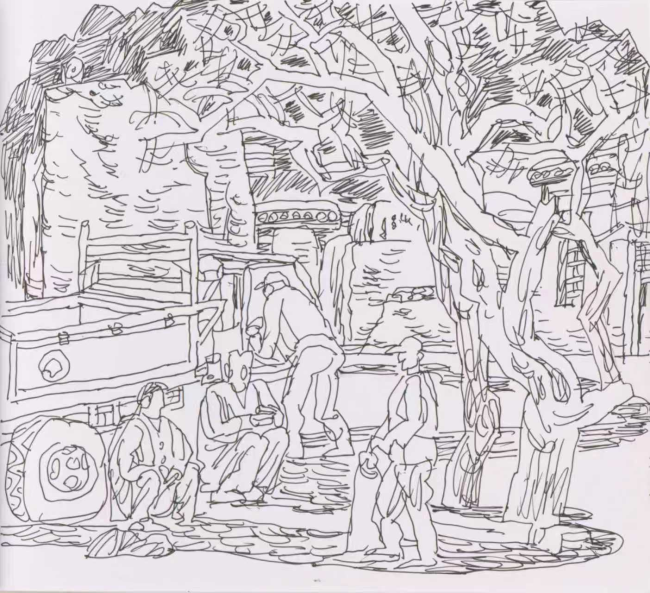

走进农家与回民朋友共话桑榆

在贺兰县关渠村,艺术家走进农家小院,悠闲的农院、浓郁的果香、斑斓的菜园,让艺术家近距离感受“塞上江南”新农村的美好生活。艺术家们展开画纸:张江舟用当代的笔墨为质朴的村民留影;马海方对农院的所有都表现出浓厚的兴趣,从墙上的农具到笼中的鹦鹉,都是他描绘的对象;老圃在村民菜园中央坐了整整一个下午……杨晓阳则用水墨的方式记录下现场一切。

艺术家在关渠村农家小院写生

杨晓阳、马海方在关渠村农院写生

张江舟在关渠村农院写生

陈琪在关渠村农家写生

在月牙湖乡与回族乡亲们攀谈时,老人们的脸上沉淀着岁月的慈祥与安宁,洋溢着温暖与质朴,饱经风霜的面容,成为艺术家最生动的刻画对象。面对当代农村的美好生活,著名画家马海方说,“改革开放以来我们的农村发生了很多变化,这种变化的过程,反映出我们国家的变化,是非常好的艺术创作题材。”

马海方在月牙湖乡写生

张江舟在月牙湖乡写生

见证神秘西夏倾听沧桑巨变

9月25日,写生团一行抵达西夏陵,这片古老而神秘的土地,像是时光遗忘的角落,散发着古朴而庄严的气息,斑驳的墙壁、残破的瓦片,在静谧中诉说西夏王朝曾经的辉煌与沧桑。湛蓝的天空、雄伟的贺兰山与西夏陵构成了一幅如诗如歌的美景。

写生采风团在西夏陵

杨晓阳在西夏陵写生

崔晓东在西夏陵写生

老圃在西夏陵写生

写生团艺术家很快分散到西夏陵的各个角落,从不同角度倾听着千年的故事,默默地用心感悟这里历史的厚重感和岁月沉淀的韵味。用画笔将这段被岁月尘封的历史在艺术的世界里焕发出新的生机与活力。

中国文促会主席杨晓阳说,他几乎每次来银川都会到西夏陵,感受这里厚重的艺术气息,他认为,一个艺术家只有感受不同的文化和风景,不断丰富自己的艺术创作源泉,才能让自己的作品更加富有生命力和感染力。

探寻贺兰山岩画揣摩古人心迹

在贺兰山岩石峭壁上分布着数以万计的古代岩画。这些出自远古人类之手的画作呈现了远古人类的放牧、狩猎、祭祀、争战、娱舞、繁衍等生活场景,包含了牛、羊、马、鹿、虎等多种动物图案和抽象符号,展示出当时人们敬仰的神灵、崇拜的图腾和朦胧的遐想。真实地留下了他们的文化和文明的印迹,是研究中国人类文化史、宗教史、原始艺术史的文化宝库,更是记录人类古早时期的艺术珍品。

贺兰山岩画

“走遍中国”艺术家们仔细探寻一幅幅贺兰山岩画,揣摩古人心迹,仿佛看到了远古时代人类在旷野和森林中穿梭狩猎,在太阳底下聚火而舞,祈祷上苍的护佑,呐喊对生活的热爱……每一幅都仿佛有着灵动的生命,涌动着亘古鲜活的智慧。

艺术交流之旅构筑“老带青”风景线

“走遍中国”宁夏的旅途中,艺术家们以画笔捕捉西北风光的雄浑与灵秀,描绘“塞上江南”的风土人情,同时,一路上就艺术的话题做了深入的交流,从写生现场到茶余饭后,艺术成了旅途主要话题。著名画家马海方觉得唐徕渠从人物画的角度是一个很好的创作题材,值得好好挖掘,应该可以创作出优秀的重大历史题材作品。中央美术学院崔晓东教授认为贺兰山非常适合山水画写生、教学,其丰富的美学资源与精神价值有待进一步开发。在写生现场不断碰撞出新的火花,这为探索西部题材绘画的创新路径。

艺术家在西夏陵现场交流

崔晓东、老圃、张江舟午餐时交流

宁夏美术馆馆长周一新、副馆长李东星及胡小敏、耿东海、柳普军、贾峰、陈曦、康泰等青年画家共同参与了此次写生创作活动。这场扎根宁夏大地的写生创作活动,不仅挖掘了西部题材绘画的当代表达,同时为宁夏中青年画家搭建了与老一辈艺术名家一起写生、交流的平台,写生成为连接“老中青”艺术家的纽带,形成了一道艺术的“老带青”风景线。

张江舟、李东星、柳普军在关渠村农家写生

周一新在月牙湖乡写生

李东星、胡小敏、耿东海在西夏陵写生

“学术性”是“走遍中国”的灵魂

9月24日,“走遍中国”写生创作行动在宁夏美术馆举行了以“写生与创作”为主题的学术研讨会。杨晓阳、崔晓东、老圃、马海方、陈琪、张江舟以及宁夏画家曹广福、孙立人、左立光、周一新、李东星等宁夏文化艺术界100余人共同参与了学术研讨会。研讨会由张江舟与周一新共同主持。

“走遍中国”宁夏学术研讨会现场

“走遍中国”宁夏学术研讨会现场

“走遍中国”宁夏学术研讨会现场

学术研讨会上,与会画家在深入探讨写生、创作的同时,分享了自己的艺术实践经验。“走遍中国”行动执委会主任张江舟重点介绍了杨晓阳主席提出的“走遍中国”行动的核心即:学术性、创新性、国际性、时代性。他解释说:“学术性”是“走遍中国”的灵魂;“创新性”是“走遍中国”的核心驱动力;“国际性”是艺术家都应该具备的一种情怀、一种视野、一种胸怀;“时代性”是“走遍中国”成果与品质的集中体现。学术性、创新性、国际性、时代性四大主题相辅相成,共同构建起“走遍中国”的核心价值体系。

“走遍中国”是一次推动中国美术

从“高原”到“高峰”历史进程的行动

中国文促会主席杨晓阳谈到:2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出,文艺创作存在有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象。这个讲话现在已经过去十多年了,但作品千篇一律、艺术面貌雷同等问题仍然非常严重。我们一直都在思考如何解决这个问题,“走遍中国”正切实贯彻习近平总书记讲话精神的是一个行动,是非同一般的行动,是一次创新、探索、突破之旅,用艺术描绘新时代风貌,推动中国美术从高原到高峰的历史进程。

在“走遍中国”行动的进行过程中,充分尊重每位艺术家的写生、创作特点,使写生回归到本原状态,一路上,艺术家们互相交流,不断激发出一些新的构思与想法,这使“行动”不断得到丰富、充实。三年后“行动”结束时便成为一个工程,其效果将远远超出活动当初的策划构思,更加丰富多彩,从而推动写生创作的进程,是一次从“高原”到“高峰”的有益实施。

写生采风团在西夏陵

走遍中国•宁夏

写生作品欣赏:

杨晓阳

杨晓阳宁夏写生(之一)28×28CM

杨晓阳宁夏写生(之二)28×28CM

杨晓阳宁夏写生(之三)28×28CM

杨晓阳宁夏写生(之四)28×28CM

杨晓阳宁夏写生(之五)28×28CM

崔晓东

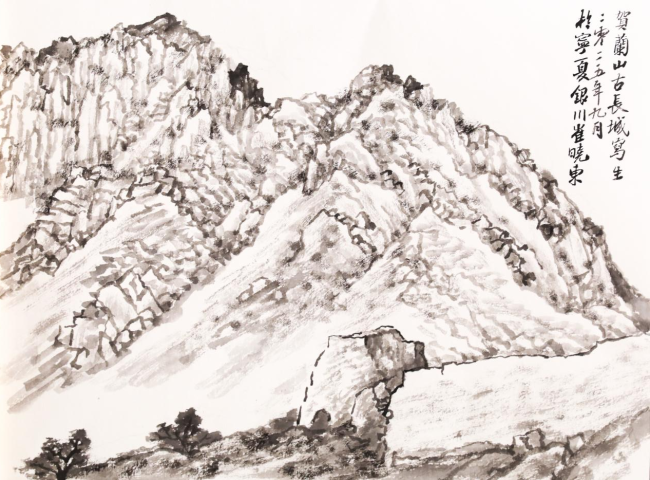

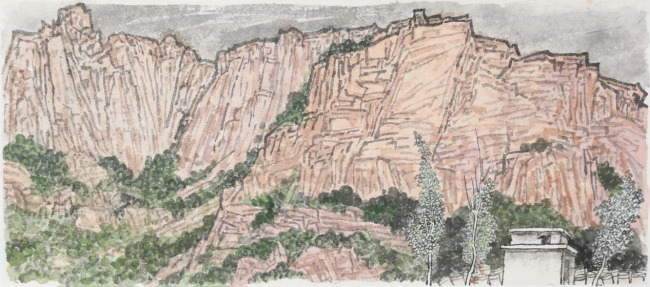

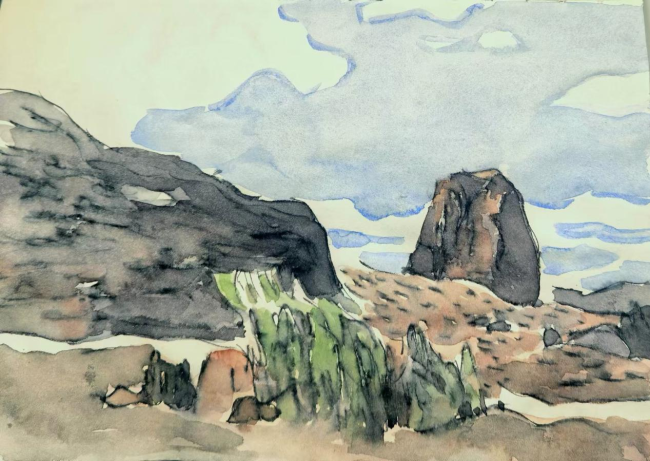

崔晓东贺兰山西夏陵写生34×68CM2025年9月

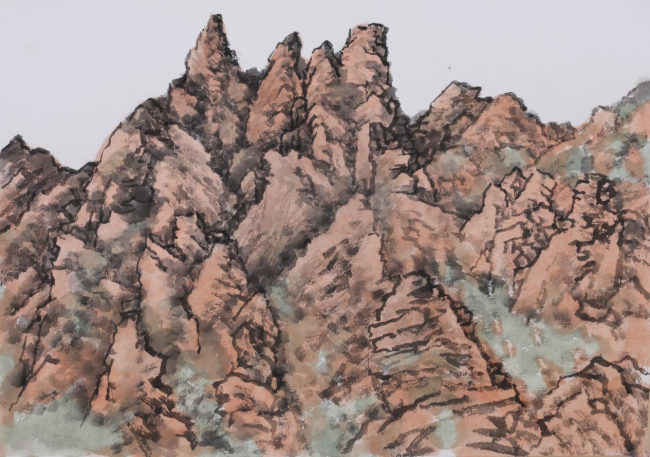

崔晓东贺兰山写生(之一)34×68CM2025年9月

崔晓东贺兰山写生(之二)36×48CM2025年9月

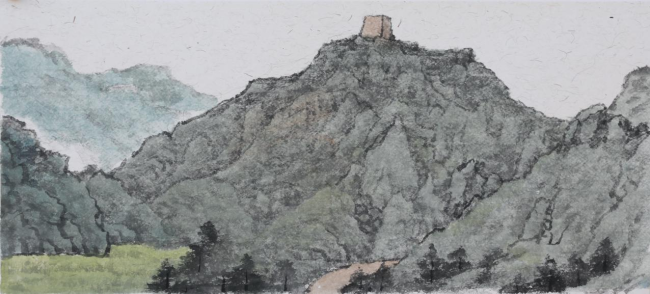

崔晓东贺兰山古长城写生(之一)36×48CM2025年9月

崔晓东贺兰山古长城写生(之二)36×48CM2025年9月

老圃

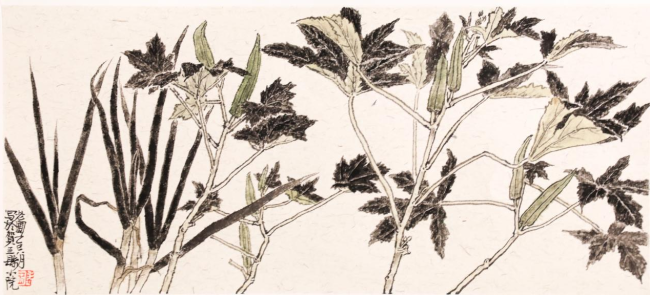

老圃贺兰县小院写生34×68CM2025年9月

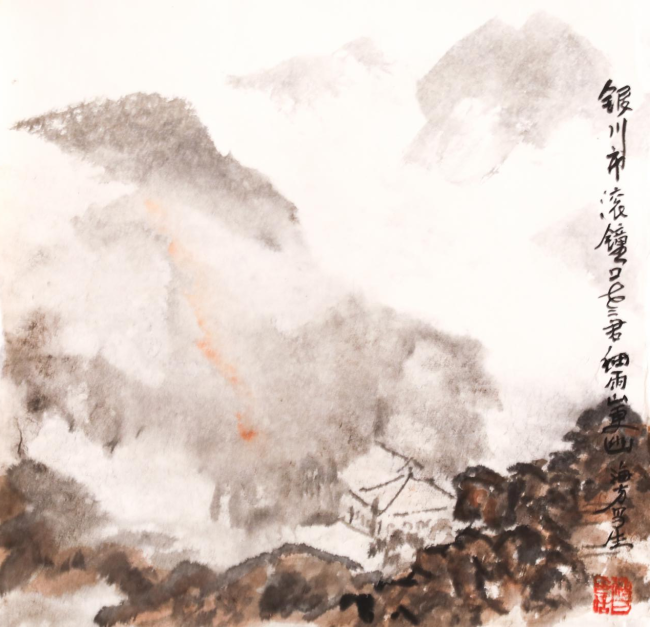

老圃贺兰山写生(之一)34×68CM2025年9月

老圃贺兰山写生(之三)34×68CM2025年9月

老圃贺兰山写生(之四)34×68CM2025年9月

老圃贺兰山写生(之六)34×68CM2025年9月

马海方

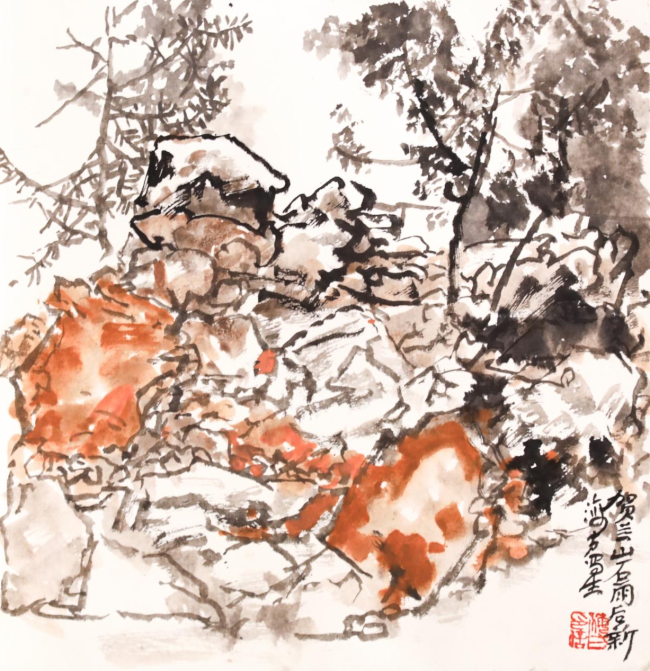

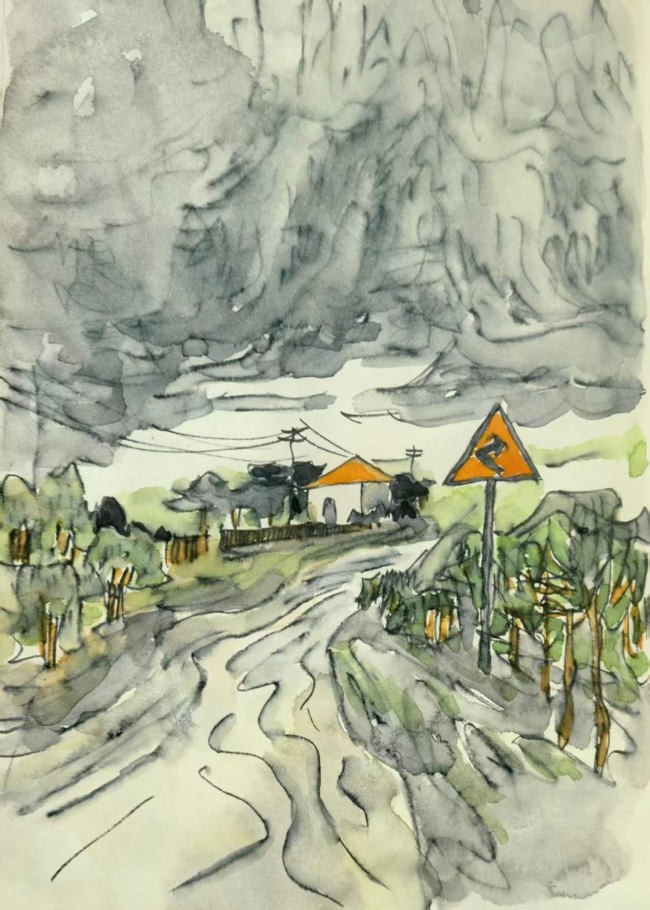

马海方滚钟口写生48×48CM2025年9月

马海方秋高气爽(关渠村写生)48×48CM2025年9月

马海方贺兰山写生(之三)48×48CM2025

马海方 贺兰山写生(之五) 48×48CM 2025年9月

马海方 贺兰山写生(之八) 48×48CM 2025年9月

陈琪

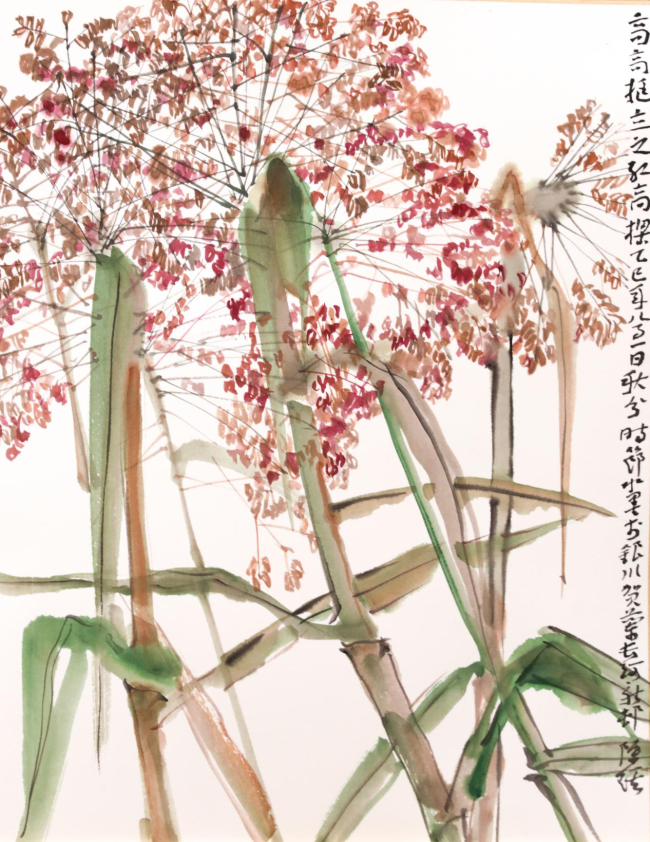

陈琪 红高粱写生 36×48CM 2025年9月

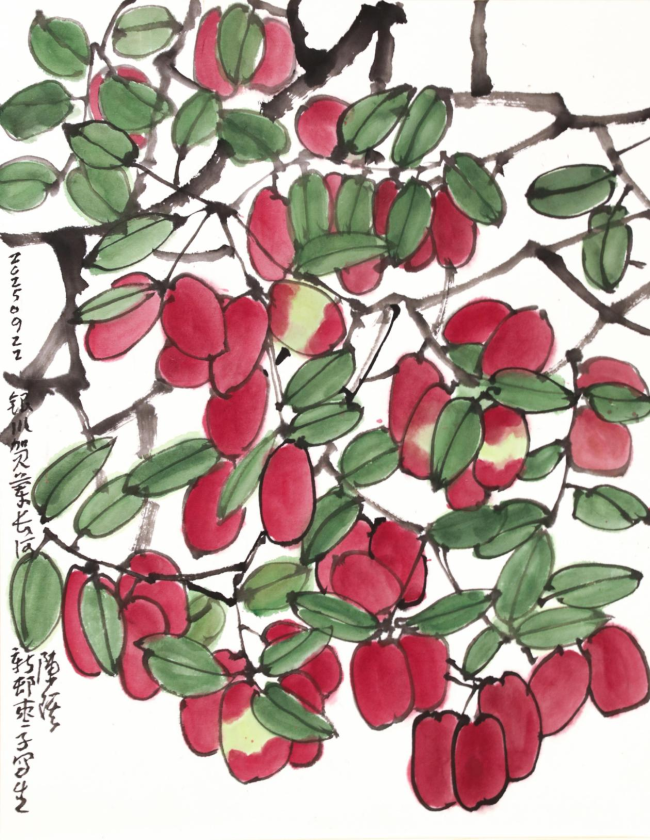

陈琪 贺兰长河新村枣子写生 36×48CM 2025年9月

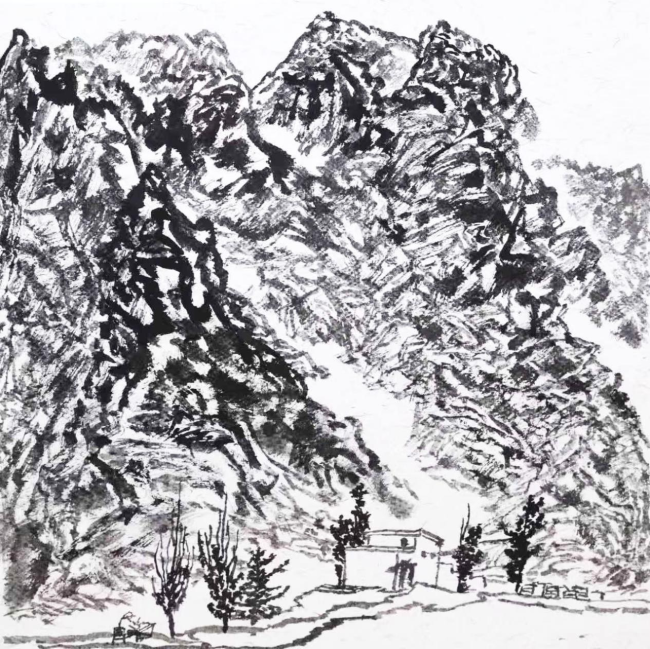

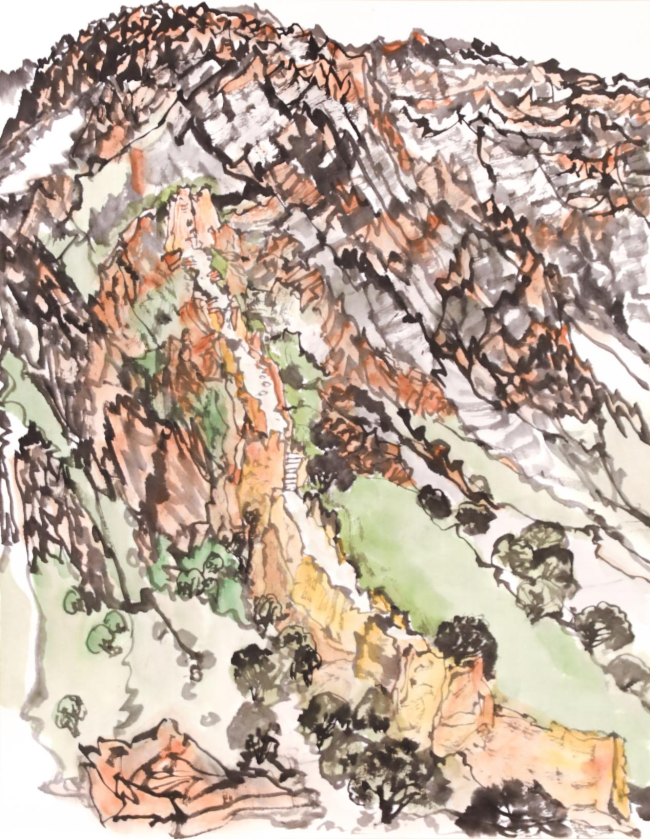

陈琪 贺兰山写生(之三) 36×48CM 2025年9月

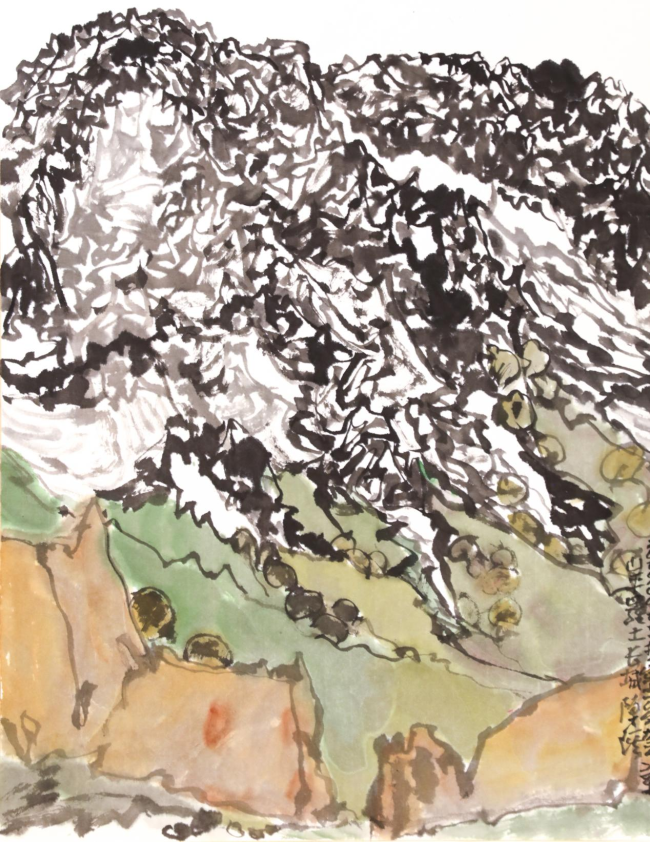

陈琪 贺兰山写生(之五 ) 36×48CM 2025年9月

陈琪 贺兰山写生(之八 ) 36×48CM 2025年9月

张江舟

张江舟 贺兰县关渠村写生(之二) 34×68CM 2025年9月

张江舟 月牙湾乡写生(之一) 34×68CM 2025年9月

张江舟 贺兰山写生(之二) 20×30CM 2025年9月

张江舟 贺兰山写生(之四) 20×30CM 2025年9月

张江舟 贺兰山写生(之六) 20×30CM 2025年9月

(摄影:张剑川)