走遍中国•宁夏——中国文促会美术家写生创作行动学术研讨会在宁夏美术馆举行

走遍中国•宁夏

中国文促会美术家写生创作行动

学术研讨会在宁夏美术馆举行

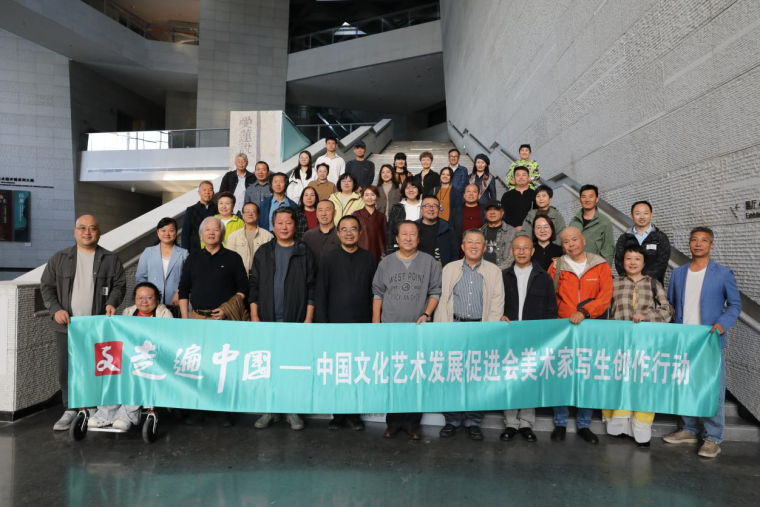

9月24日,“走遍中国•宁夏——中国文促会美术家写生创作行动”学术研讨会在宁夏美术馆举行。中国文促会主席杨晓阳、“走遍中国”行动执委会主任张江舟,著名艺术家崔晓东、老圃、马海方、陈琪,宁夏画家曹广福、孙立人、左立光、周一新、李东星、胡小敏、耿东海、柳普军与宁夏文化艺术界100余人共同参与了学术研讨会。研讨会由张江舟与周一新共同主持。

中国文促会主席杨晓阳在研讨会上谈到,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出,文艺创作存在有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象。这个讲话现在已经过去十多年了,但作品千篇一律、艺术面貌雷同等问题仍然非常严重。我们一直都在思考如何解决这个问题,“走遍中国”正切实贯彻习近平总书记讲话精神的是一个行动,是非同一般的行动,是一次创新、探索、突破之旅,用艺术描绘新时代风貌,推动中国美术从高原到高峰的历史进程。

在“走遍中国”行动的进行过程中,充分尊重每位艺术家的写生、创作特点,使写生回归到本原状态,一路上,艺术家们互相交流,不断激发出一些新的构思与想法,这使“行动”不断得到丰富、充实。三年后“行动”结束时便成为一个工程,其效果将远远超出活动当初的策划构思,更加丰富多彩,从而推动写生创作的进程,是一次从“高原”到“高峰”的有益实施。

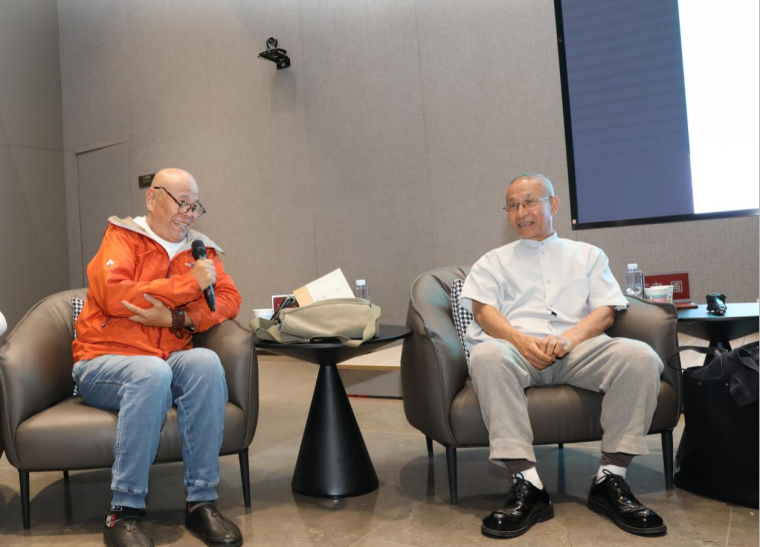

“走遍中国”行动执委会主任张江舟详细介绍了活动的具体筹备和开展情况,并重点介绍了杨晓阳主席提出的“走遍中国”行动的核心:学术性、创新性、国际性、时代性。

他解释说:“学术性”是“走遍中国”的灵魂。现在写生活动很多是跑一跑、看一看的写生“秀”。学术性是“走遍中国”活动的灵魂,活动所有的写生、研讨、展览、出版等等都将围绕“学术性”展开;“创新性”是“走遍中国”的核心驱动力,它是“学术性”的具体现;“国际性”是每一个艺术家都应该具备的一种情怀、一种视野、一种胸怀,也是当代艺术家,应该具备的一种基本素质;“时代性”是“走遍中国”成果与品质的集中体现,这也是艺术更加鲜活、更具生命力的重要因素。

学术性、创新性、国际性、时代性四大主题相辅相成,共同构建起“走遍中国”的核心价值体系。

炎黄艺术馆馆长、中央美术学院教授崔晓东从他多年山水画教学经验与自己的写生实践分享了写生是建立个性化语言重要途径的艺术观念。他谈到,现在山水画的对景写生方式并不是中国传统写生方法,而是从上个世纪50年代李可染先生开始的,这种新的写生方式是20世纪山水画的重大改变,同时改变了画家的思维方式、观察方式,也改变表现的方式。在美术学院教学中效果非常好,从临摹古人作品走向直接面对大自然、感受大自然,在现场把自然形态转变为艺术形态,变成一幅作品。从美术学院山水画教学的实际效果来看,写生是一门非常重要的课程,它在山水画的教学中至关重要。

他同时提出,写生不是照抄生活,李可染先生也说对景写生叫对景创作。写生实际是发挥艺术家自己的想象力与创造力的对景创作。

著名画家老圃认为写生对艺术家特别重要,写生的问题不解决,创作是很难画好的。同时他分享了自己在写生与创作上的几点体会:

首先,写生是观察生活的方法。要想画的好写生,首先要学会看,没有正确观察方法是很难画好写生的。其次,写生不是抄袭自然,写生要画的像一幅作品。第三,要确立自己的绘画题材,绘画题材的开发非常重要,一个新的风格形成,往往伴随着新的题材开发,临摹研究前人的经典作品,分析前贤大家如何开发新的题材,会有一定的借鉴意义。第四,艺术要有个性,每个艺术家都想找到属于自己的艺术形式,但艺术形式不是凭空捏造的,艺术家需要明心见性,是苦瓜要苦,是辣椒就辣,只有认识自己,找到自己、表达自己,才能展现出自己的艺术面貌,而这些大部分是在需要写生中完成的。

著名画家马海方首先分享了自己40年前到银川经历,感慨银川发生了巨大的变化,现在一片塞外江南。他认为,开凿于2000多年前的唐徕渠是中国历史上一次伟大的南水北调工程,从人物画的角度是一个很好的创作题材,值得好好挖掘,应该可以创作出优秀的重大历史题材作品。同时,他谈到在贺兰县关渠村的农家小院,他看到改革开放以来农村的变化,这种变化的过程,反应出我们国家的变化,也是很好的艺术创作题材。

生活是创作的源泉,艺术家只有深入生活、观察生活,才能创作出优秀的艺术作品。他表示,很荣幸作为“走遍中国”的一员,相信这样走下去,三年以后,每位艺术家都将会创作出一批从生活中来的艺术作品。

上海美术家协会原副主席陈琪从自己多年的写生出发,提出了自己的学术观点:写生即是创作。同时分享了写生中的三点感悟:

首先,要敬畏自然。艺术家对自然要有敬畏之心,这个是我们创作的一种动力,也是艺术创作源泉。其次,是要敬畏艺术。艺术创作不是无根之木,无源之水,艺术创作也不是一撮而就的,只有将自己的认知、观念、性情展现与画面,才能真正开创自己的艺术面貌。第三,要敬畏生活。生活是艺术的源泉,我们这一代人生活在一个伟大的时代,和平安宁的生活环境,一个艺术家只有对生活有深刻的理解,才能创作出无愧于时代的精品力作。每个年龄阶段对生活的理解,对艺术的认知都有不同。学生时代画写生主要是到生活中收集创作素材,而现在再到生活中写生,则是面对大自然将自己对生命、对自然、对历史的真实感悟,直接、真诚地倾诉于画纸之上。

学术研讨会上,宁夏美术馆馆长周一新、宁夏书画院名誉院长曹广福、宁夏书画院副院长孙立人、北方民族大学设计艺术学院院长左立光分别做了主题发言。与会画家在深入探讨写生、创作的同时,分享自己的实践经验,进一步充实了“走遍中国”的学术内容。