“走遍中国”陕西站画家采风致力打通“所见”与“情感”

8月8日—16日,连日来,“走遍中国”陕西站美术家,先后到榆林中国算盘博物馆、走出家乡的榆林人展览馆、陕北民歌博物馆、李棠书法展览馆、陈宝生麻黄梁摄影书法展览馆采风,深入榆林村庄“张虎沟兴隆寺庙会”“双山堡古城崇山寺庙会”、榆林麻黄梁黄土地质公园、神木市高家堡镇石峁村的石峁遗址、佳县峪口国际艺术小镇、清涧川口王宿里村写生基地、咸阳市旬邑县马栏镇大唐鹿野苑·国际森林度假区、铜川市印台区陈炉古镇观摩写生。不仅感受陕北深厚文化底蕴、壮美自然风貌,还特别与王向荣、陈宝生、白明理三位久负盛名的、极具陕北特色艺术家交流、采风。

“走遍中国”写生团采风榆林麻黄梁黄土地质公园(吕少帅摄影)

8月14日,陕西站写生团成员杨晓阳、尼玛泽仁、张江舟、陈孟昕、陈钰铭、王学辉、丁密金、李晓军、方向,以及给予写生团大力支持的赵占明、赵云章、朱加合等艺术家和朋友们座谈了此行的感想和心得。

中国文化艺术发展促进会主席、本次行动组委会主任杨晓阳提出了自己深入思考的问题:写生若不能与想看的景象、想接触的人、想体验的感觉零距离接触,只是浮于表面,这并非“走遍中国”写生行动的初衷,而此次“行动”第一期三站基本达成了深入体验的目标。

感动人的作品源于真情人性,这是无论哪个时代、哪个民族都共通的。然而在表现人性方面,绘画相较于影视、摄影、文学、戏剧、音乐等艺术形式略显逊色。文学作品能持续浸染读者数月,使其感动落泪甚至改变人生态度,而美术作品往往难以企及。所以如果美术作品的本体不是人性,那又是什么?如果艺术本体是古人留下的经典画法,那它是否反映了今天的人性?如果经典画法不是反映普遍人性,那它还算不算艺术本体?绘画本体与艺术本体是不是同一概念?

20世纪全球现代主义,尤其是西方现代主义,它表面的变化在于形式,根本的变化在于哲学。哲学与生活的关系相距甚远,然而哲学研究的是生活中所有现象的共性,艺术共性与哲学共性是否相同?如果绘画只注重表面的现实,就显得层次很低。如果绘画只注重表面的现实,就显得层次很低。那么提高层次,注重对形式的提炼、概括、抽象又是否可行?我们现在是朝形式、内容具体或抽象方向发展?具象思维是低级思维,动物是具象思维,动物看到红色时兴奋,看到绿蓝色时安静。人是高级动物,拥有高级抽象思维。在这个人工智能时代,绘画朝哪里走?我写生不喜单画人物,而是注重构图与环境的关系,关注生活中生动且具文学性、戏剧性、思想性的细节,这些与绘画形式无关,那绘画形式是否为绘画本体呢?从具象到抽象,抽象在中国古典作品中普遍存在,如果当代中国人接受抽象,其发展的余地很大。但当代部分中国人不认同。我们所见所闻和感动的东西实际上是生活,是人性。绘画表现人性可能被文学、影视所代替,那还需要我们做什么?我没有结论,我认为无路可走。但也并非无路可走,只是走过去后可能会很尴尬。

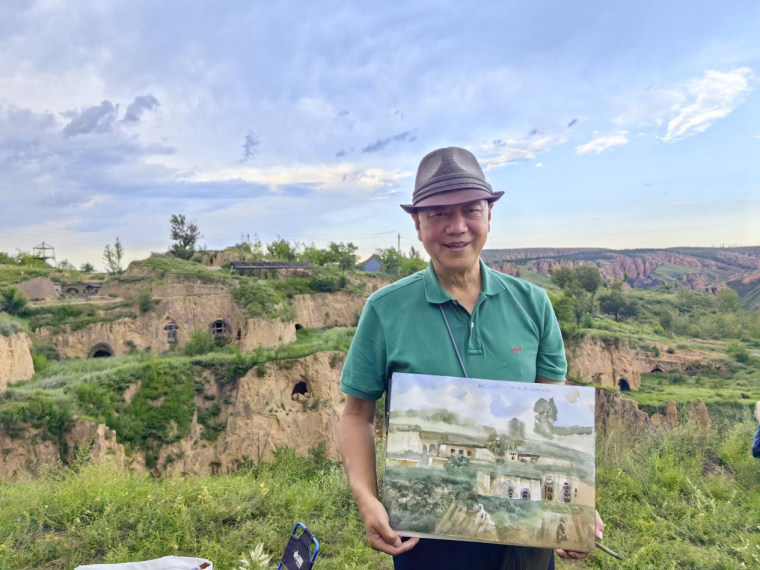

杨晓阳在清涧王宿里村写生(钱晓鸣摄影)

中央文史研究馆馆员尼玛泽仁感慨:杨晓阳主席在国家画院时在激活全国中老年艺术家的创作热情方面做了许多事情,今天他在中国文促会又提出了“走遍中国”的行动。我非常荣幸在这个时代,遇到了好的领导,并带领大家继续前行。

榆林我来过很多次,但如果不是这次行动,我可能永远无法走到这些地方,也看不到黄河边上曾经洗刷的巨大岩石上的水的痕迹,虽然这次画得不是很多,但是感受非常深刻。这次写生走的路没有那么平坦,住的房子没有那么暖和,但是我们真正深入到基层生活,看到了中原的中心地带老百姓的真实生活,在农村庙会上看到了老百姓真实的向往以及他们的精神追求。作为一个表现自己民族、国家的画家,了解基层绝大多数人的真实生活对我们的创作尤为重要。

我认为真实这两个字非常重要,只有在真实生活中才能真正捕捉到我们民族需要什么东西,他们的希望是什么,他们还需要什么样的鼓励,这才能真正有深刻地感受。我相信通过一次又一次的走遍中国活动,我们的行动会更加深化学术性,一句话就是代表中华民族精神走向世界。

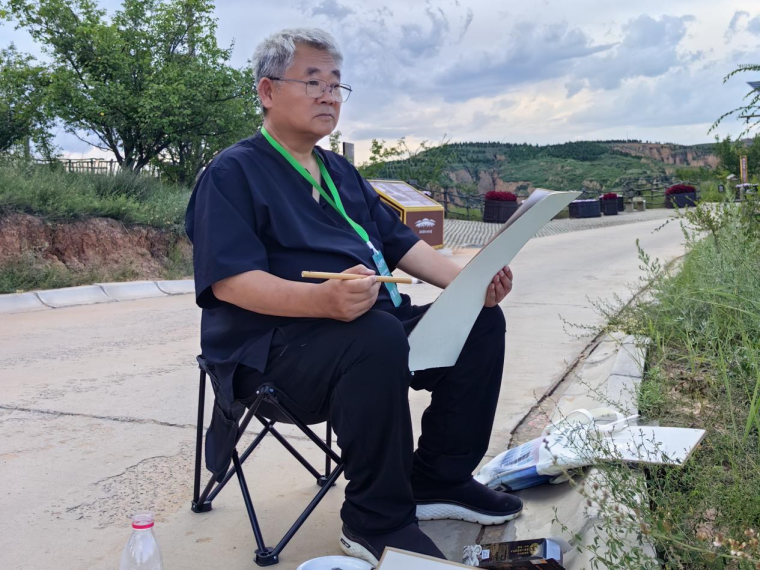

尼玛泽仁在榆林麻黄梁黄土地质公园写生(彭雪杏摄影)

行动组委会执行主任、陕西站领队张江舟认为:杨晓阳主席提出的问题引发关于艺术是什么的根本性思考。他从情感、人性、到哲学的逻辑推理,试图解答艺术是什么的终极话题。我认为,情感应该是艺术创作的源头,是艺术创作的原动力。同时,挖掘与表现人性的善恶美丑,恰是避免艺术创作情感苍白、精神贫乏的重要途径。哲学是人类理性活动的最高形式。迷人的哲学思辨是艺术作品精神丰盈、思想深刻的集中体现。但我不喜欢观念图解式的艺术,如果绘画仅为冷冰冰的哲学观念的图解,远不如通过文字和语言来得便捷。归根结底,艺术是精神情感的产物,精神情感是艺术的生命力。

这次写生过程中有幸有与“陕北民歌王”王向荣接触的机会。陕北民歌丰富的精神与情感诉求令人动容。歌声中我在想,什么才是陕北的精神底色?这也许正是大量以陕北为题,以生活为题的艺术创作 应该认真思考的问题。秧歌是陕北,腰鼓是陕北,民歌是陕北,黄土地上的劳作是陕北,黄河的纤夫是陕北,满坡的枣树是陕北,满眼的沟壑是陕北,丰富的历史遗存是陕北,大量的革命遗迹更是陕北。如陕北民歌般情感丰盈的美术作品,正是我辈艺术家的创作方向。

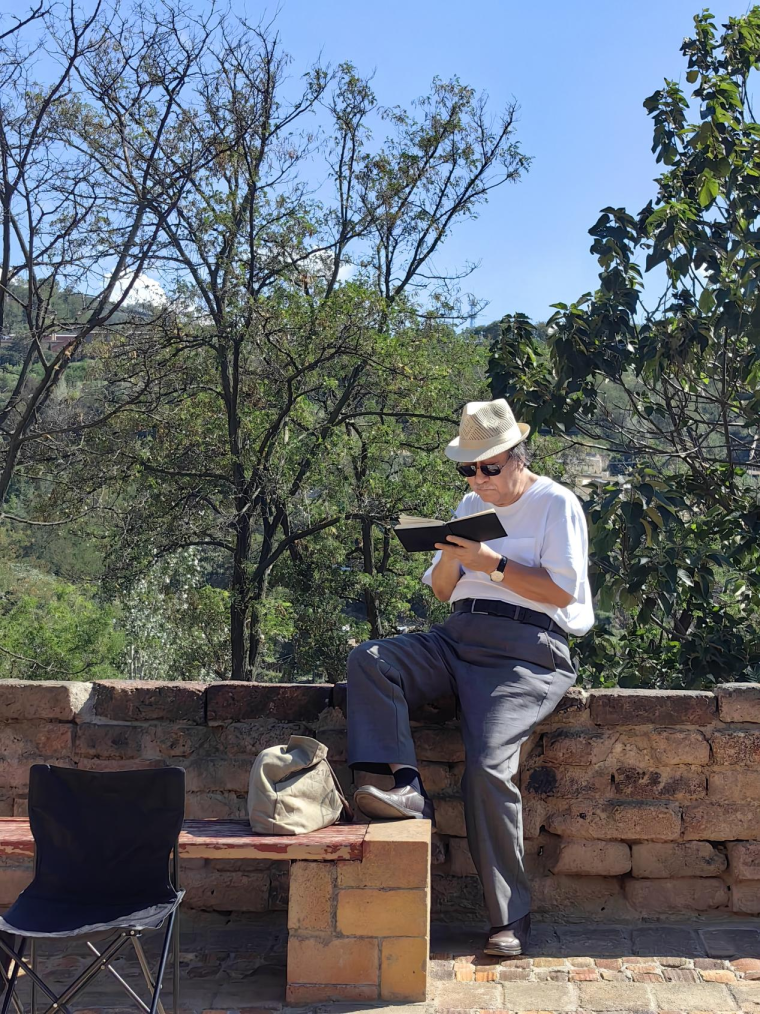

张江舟在清涧王宿里村写生基地(钱晓鸣摄影)

中国工笔画学会会长陈孟昕表示:这次写生收获很大,是一个真实地在生活中催生创作灵感的过程。我们说生活即艺术,但生活本身还不是艺术,还要有一个发现和再创造的过程。例如参加张虎沟的庙会,近距离感受乡民的民俗民风文艺活动。我年轻时来过米脂和古堡,现在陕西乡村变化非常大。因为我们曾看到过这里的过去,落后及物资匮乏,但陕北在进步,农民开车带着家人来赶集,村民院子里都停着轿车,这种变化不到实地是难以感受的。

中国传统强调师法自然,师造化,西方认为写生是上帝赋予画家的范本,现在文艺创作倡导“双扎根”,其实就是一个道理,让写生与生活为我们艺术的升华提供一个契机。国外的大画家的一生都在写生。虽然我们都是学院派出身的画家,对结构骨骼解剖、造型透视和色彩原理有深刻把握,但生活中的人物是千变万化、千姿百态的,只有在生活中通过独到的观察,捕捉住符合自己心中审美情感的形象和景物,才是创造有“意味的形”“有意味的色彩”“景外之景、象外之象”的根据。高更离开巴黎到了南美小岛塔希岛,毛利人的服装、大自然的色彩,使他创作打开了想象力的翅膀,创作出那么多好作品。我来到实地看过后,也同样改变我对黄土高原色彩的固有认知,一种新的色彩构建呼之欲出。

我们画画需要有生活,但是仍然需要与生活有一定的距离,艺术创造是对生活的典型化、艺术化的处理。庙会上我看了一段乡戏表演,用极简单的动作象征冲突的激烈,用手袖掩面就能表达一种心情和情绪…如此等等深受启发,我们是不是也可以把画画的不那么客观呢?为何非要那么具体?真正的艺术所表达的生活虽来自生活,但高于生活,是与客观有距离的生活。

艺术创造的核心价值是个性创造。从生活中慢慢探究、推敲、发现自性。古人讲从眼中之竹到胸中之竹再到笔下之竹,这是一个转化过程,是一个升华的过程,是一个审美追求的过程,同时也是张扬自我的过程。有了自性的参与,你会体验到自由和自在,写生会给我们打通一个通往那种境界的通道。

陈孟昕在双山堡古城崇山寺庙会写生(彭雪杏摄影)

中国人民革命军事博物馆原创作员陈钰铭表示:写生是一个画家一生的必修课,不是为了去画一个地方或是画一个人,在写生过程中对创作去慢慢体会,慢慢认识自己改变自己,形成自己的面貌风格,自己的艺术语言。像我们50年代出生的这一代人,就是靠写生一步一步踏踏实实,作品比较扎实,没有那么多浮夸的东西。在写生过程中,你与自然沟通,与当地百姓沟通,在长期沟通中,实则是与我们的灵性沟通,体会不停地在变化,每次来写生都不一样,每次都是新的感受。

我跟杨晓阳主席在东欧写生时,我起床了才发现他画了快一本了。我们这代人就是靠这种扎实的绘画技法提升和执着的艺术追求,一步一步走到今天,我认为作为一个画家还是要扎实一点,不去玩一些表面上的形式,要踏踏实实地创作出具有自己个性的作品。

陈钰铭在榆林麻黄梁黄土地质公园写生(彭雪杏摄影)

山西省美术家协会主席王学辉谈道:这次随中国文促会来到了榆林,我感觉收获很大,一个是感觉到榆林人民及榆林政府对文化特别重视,再一个榆林有很深厚的地区特色文化和中华传统文化。昨天我看了榆林的民歌博物馆,很震撼,山西跟陕西两地民歌都很多,而且也都很有名,在全国传唱得很久远,但是陕北民歌博物馆,把民歌做了一个集大成的成果的展示,可见榆林政府及老百姓对民歌的一种热爱和对中国传统文化的一种尊重。

还去了蛮荒荒凉的麻黄梁黄土地质公园,虽然也是黄土高坡,但沟壑的、连绵不断的气势,令我这个山西人都感觉到很吃惊的。山西也是黄土高坡,但是麻黄梁的山势、沟壑还有皱褶特别吸引我,同时又感到很亲切,麻黄梁比山西那边的黄土坡更浑厚、更雄壮、更壮观。

今天逛了双山庙会,一种扑面而来的民风民俗气息,让我感受到早些年的农村文化的一种回归。这种民俗庙会现在是越来越少,较小型规模的偶尔还能见到,但我们很幸运,看了一个规模很宏大的场面。榆林保存的传统文化很好,对民俗民风的传承也让我油然而起地尊重。榆林自然地貌的浑厚、人民的淳朴、传统文化的延续跟传承,使我很受教育。我作为一个文艺工作者,要更好地挖掘我们深厚的历史文化与传统,挖掘地区独特的民俗,为我们中华民族文化的发扬光大做出自己的贡献。

王学辉在双山堡古城崇山寺庙会写生(彭雪杏摄影)

北京林业大学艺术设计学院原院长丁密金讲道:我非常高兴参加这次写生活动,活动内容非常丰富。感谢赵总安排我们参观了几个博物馆,在陕北民歌博物馆还欣赏了地道的民歌演唱。这几天,看、听、画三种形式交织进行。在观看过程中,尤其是作为南方人看到大西北黄土高坡,千沟万壑,厚土、黄粱的自然风貌,给我们一种视觉感官刺激,瞬间激发了我们的写生创作欲望。在庙会上见到许多黄土高原的老百姓,他们朴实、坚毅、乐观的形象深深地打动了我。让我感触最深刻的是,听了王向荣先生随意哼唱的几句民歌,虽然只有几句,但是,声音一出来就刺骨走心,沁人肺腑。那声音的背后是他对生活,对人生和生命精神的体悟。自然而然地把人带到了一种很深沉的思索之中。他的歌声引发了我们对中国画创作研究的思考。只有艺术语言背后蕴含艺术精神的作品才会感动人,在锤炼笔墨的过程中,始终追求作品的内在精神是一个永恒的课题。

每位画家对写生有不同的感受。我认为写生有一种现场感,它区别于拍完照片后回去看图画,写生过程当即生成画面,这种现场感能促使画家艺术灵性的发挥,是提升艺术敏锐度和审美判断能力的极佳艺术实践过程。

丁密金在清涧王宿里村集市写生(钱晓鸣摄影)

中国国家画院书法篆刻专业委员会执行主任,中国文化艺术发展促进会国画院副秘书长李晓军分享道:此次从内蒙到山西,再到陕西,体验了黄河两岸的山川和风土民情,在山西画人物,在陕西画山水,感受颇深。山和人逐渐融合,人的气质与山河大地相通。在画山水过程中,能感受到山、水、人的气质相互交融。正如张院长所提问题,山中含人气,人气中含山气,这样的土地才能孕育这样的人,反之亦然。

在绘画过程中应保持住自己的人性突出感受。写生像捉迷藏,看你在自然中找不找得到自己。我们经常看到山就是山,水就是水,人就是人。然而山中、水中、人中本身有一种生命气息。这种气息能否与画家气息相通或者能否将你的气息灌入到山和人之中,我认为这是一个非常重要的课题。中国的山水画并非风景画,它与西方风景画在观察、体验、表现事物的方式和方法上有非常重要的不同。在中国山水画中,移山、造水、栽树、挪石等方法是随着人性和对山的理解而进行升华和再造。

李晓军在清涧王宿里村写生基地笔会(钱晓鸣摄影)

中国国家画院山水画所所长方向认为:“走遍中国”这个题目很好地体现了山水画家的情感诉求,我年少时选择山水专业便是怀着走遍中国的目的。写生需在生活中感受并思考人生、生命,这些思考会潜移默化影响创作。写生要情景交融,移情入景,将感情与观察交融,形成生活感悟和生命思考,再将其带入作品意境,提高人生品格和学术素养。否则,作品会变得苍白乏味。写生为创作注入了新鲜的血液、创作的活力和艺术感染力。通过写生在平凡的生活中去发现不平凡的文化内涵,将生活艺术化,艺术生活化。

个人语言符号以及时代语言符号的建构,我认为只有在写生中才能够去实践。古人在建立语言符号时,带有情感、精神诉求和生活感受。然而,一旦语言变为成法,它就成为躯壳,缺乏鲜活的生命体验、真实情感、艺术感染力。因此,我们必须从生活中寻找笔墨语言符号,将笔墨审美与当前情景结合形成笔墨语言,面对代表这个时代的,丰富变化的许多新鲜事物,我们必须通过写生将其转换为笔墨。写生过程同时也是一个转换过程,艺术创作并非照相机拍摄,而是经过眼睛、心灵的反射和个人笔墨审美追求反映出来的,那才是个人的笔墨语言符号。具有艺术性,才富有时代精神,因此,写生对我非常重要,我一直在写生,写生永远伴随艺术创作生涯进行。

方向在在清涧王宿里村写生基地笔会(钱晓鸣摄影)

青年职业画家朱加合表示:我在上海近21年,走当代艺术之路。改革开放时期,我们这代人可随性发表意见和批评,创作出观念性和批评性作品。由于未在体制内工作,敢于在作品中传达想法。如今当代艺术年轻人更加随心所欲,我的作品有时包含社会内容,不够纯粹,而年轻的当代艺术家更为纯粹。很多艺术家从复杂走向纯粹,最后可能回归传统架上,这是一个过程。我喜欢写生,从大自然中体会民情和民间传说。用自己符号展现感受,先是观念再是技法,传达出来的东西更具有国际性。我来自于大西北,通过将西北文化和当下社会现象的转化,创作出我现在的作品。

朱加合在“走遍中国”陕西站座谈会上发言(彭雪杏摄影)

中国画学会创会理事钱晓鸣表示:本次“行动”摆脱了狭隘的定制主题的束缚,无框框却有导向性。我认为刚才杨晓阳主席讲的内容很有针对性。今天我们已经走到了思想和形式双重瓶颈的地步,严重束缚着每个人,特别是成熟艺术家的发展。

起初我对杨晓阳主席不寻求地方领导支持感到疑惑,担心采风会遇到困难,但实际大家克服困难,住在村里吃百姓寻常饭。充分确保了艺术家采风创作的时间。艺术家们采风煤矿工人时,郭全忠老师80多岁的人,一下车就直接冲进去跟刚刚从井下上来的工人交谈、多角度研究、记录他们的形象特点。江舟在写生间歇,跟老乡模特儿聊天,给他们递烟、点火,那种发自内心的尊重和亲切,这才是“深入生活,扎根人民”的自然真切的态度。艺术家们对基层劳动者的真情实感令人感动、尊重,彰显了人性。

我是从事文字工作的,艺术家在写生,我也在写生,每位艺术家都是我的观察对象。每个成熟艺术家都有自己的创作习惯和方式,都在寻找深入和突破,寻找第二次出发,这种艺术上的“挣扎”在此次“行动”中尤为明显。

钱晓鸣在“走遍中国”陕西站座谈会上发言(彭雪杏摄影)

秦商总会常务副会长、中国算盘博物馆馆长赵占明和走出家乡的榆林人展览馆馆长赵云章表示,作为榆林本地的文化业内人士,能与各位艺术家进行深层次的艺术座谈,机会难得,也为他们今后发展文化产业带来启发和思考。此行艺术家们在榆林遇到王向荣、陈宝生、白明理三位陕北代表性老师,是难得缘分,让大家对陕北留下更深刻丰满的印象。

赵占明在“走遍中国”陕西站座谈会上发言(彭雪杏摄影)

赵云章在“走遍中国”陕西站座谈会上发言(彭雪杏摄影)

杨晓阳在铜川市印台区陈炉古镇写生(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团采风张虎沟兴隆寺庙会(李晓军摄影)

“走遍中国”写生团采风张虎沟兴隆寺庙会(吕少帅摄影)

“走遍中国”写生团采风张虎沟兴隆寺庙会(李晓军摄影)

“走遍中国”写生团采风双山堡崇山寺庙会(刘雪雷摄影)

“走遍中国”写生团采风双山堡古城崇山寺庙会(钱晓鸣摄影)

“走遍中国”写生团参观陕北民歌博物馆(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团在陕北民歌博物馆体验陕北打夯号子(钱晓鸣摄影)

“走遍中国”写生团参观榆林算盘博物馆(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团参观走出家乡的榆林人展览馆(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团参观李棠书法展览馆(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团在佳县峪口国际艺术小镇采风(彭雪杏摄影)

“走遍中国”写生团在大唐鹿野苑笔会现场(鹿野苑摄影)

陕西站采风写生得到了陕西文化艺术界的大力支持。走出家乡的榆林人展览馆馆长赵云章,秦商总会常务副会长、中国算盘博物馆馆长赵占明,青年职业画家朱加合等对陕西站活动给予了切实支持和帮助。

“走遍中国-中国文促会美术家写生创作行动”自7月17日正式启动以来,在顺利完成7月18日至8月7日内蒙古与山西两站的写生任务后,行动团队马不停蹄,即刻转战陕西,开启了新的写生征程。此次“行动”由中国文化艺术发展促进会主办,大唐鹿野苑·国际森林度假区、北京国亭文化控股股份有限公司承办,中央数字电视书画频道协办,中国文学艺术基金会则为写生创作行动提供支持。